À côté de la classique consultation médicale suivie d'une prescription, le généraliste peut pratiquer directement un certain nombre de gestes thérapeutiques ou diagnostiques au cabinet ou en visite.

Certains gestes, autrefois couramment pratiqués par les généralistes, tendent à être plus souvent pris en charge soit par les services d'urgence hospitaliers, soit par des spécialistes. L'objet de cette enquête était d'évaluer quels actes sont pratiqués et les freins à leur pratique.

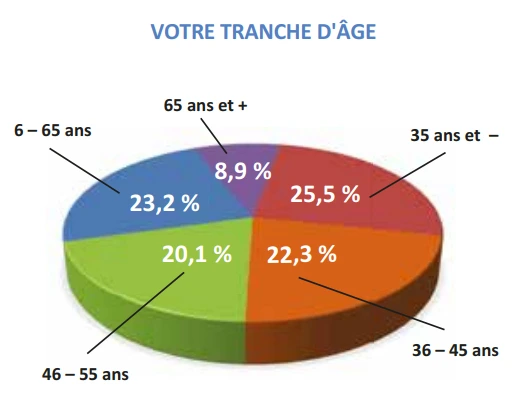

Cette enquête a reçu 651 réponses ce qui indique l’intérêt qu’elle a suscité. Notre population de répondeurs était composée pour 93 % de libéraux et 67 % de femmes en moyenne, mais il existe une grande différence dans la proportion de femmes selon les tranches d’âge (de 12 % pour les plus de 65 ans à 82 % pour les moins de 35 ans).

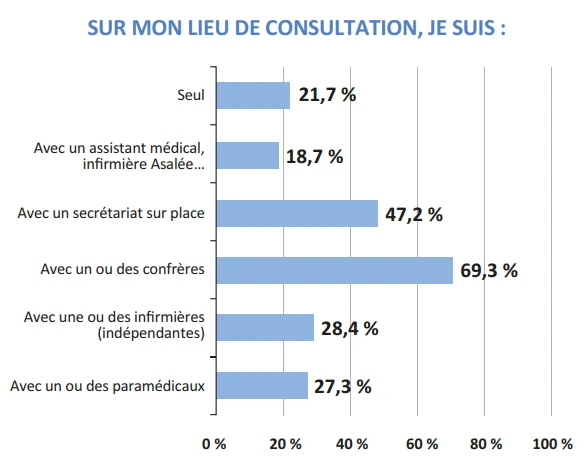

Pour la première fois, nous avons inclus dans nos données démographiques une question sur l’environnement humain au cabinet : 22 % de nos répondeurs sont seuls, mais là encore avec un gradient important selon l’âge (de 8 % pour les moins de 35 ans à 53 % pour les plus de 65 ans). Plus les générations sont jeunes, plus la présence de secrétaire, assistant médical, confrère, infirmière ou paramédicaux est fréquente.

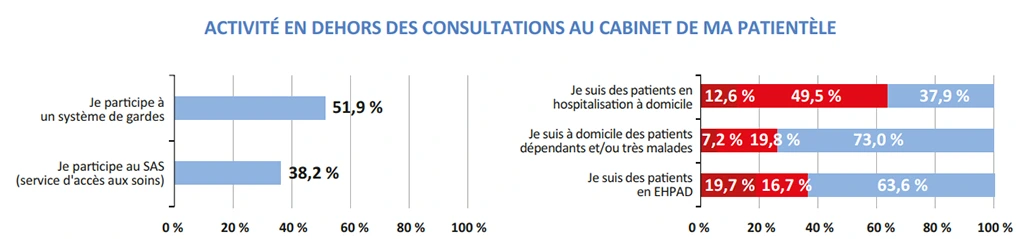

Nous avons également voulu prendre en compte la participation aux gardes et le suivi de patients hors du cabinet. Notre échantillon semble plus impliqué dans les gardes (51 %) que la moyenne nationale (40 % selon le CNOM en 2022) et dans le service d’accès aux soins (SAS, 38 %) très récemment généralisé.

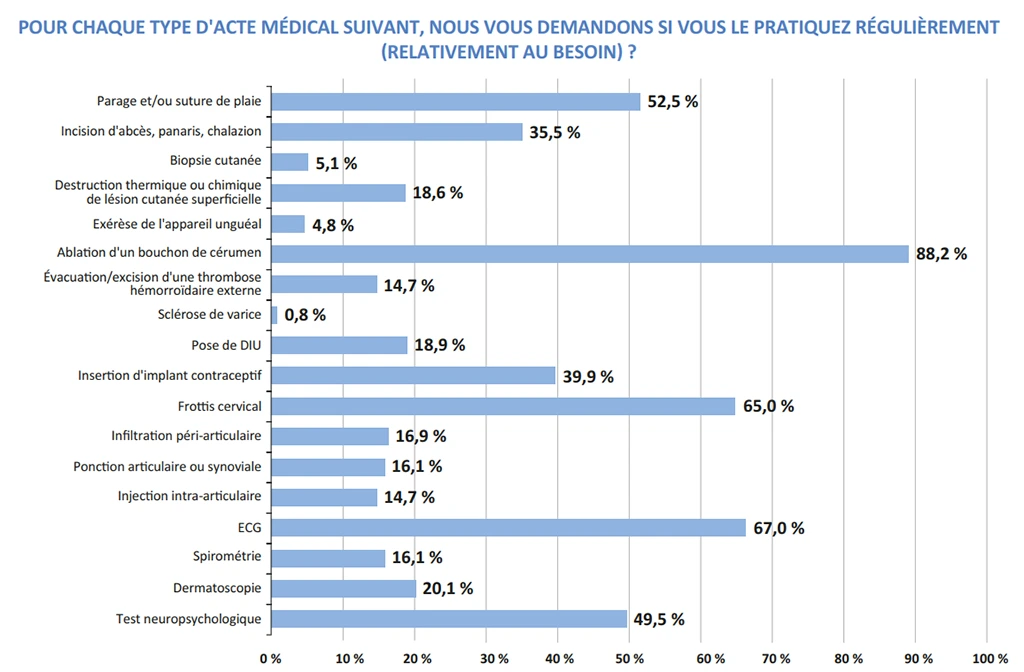

Actes pratiqués

Nous avons choisi la liste des actes en regroupant des rubriques de la Classification commune des actes médicaux (CCAM) praticables par les médecins généralistes et donc reconnus comme étant différents d’une consultation. Nous avons généralement conservé les dénominations de la CCAM.

Seul examen pratiqué par la quasi-totalité (88 %) des répondeurs, l’ablation du bouchon de cérumen est toutefois moins pratiquée selon l’âge du praticien (90 % chez les plus jeunes à 78 % chez les plus âgés). Autre acte fréquemment pratiqué, l’ECG l’est un peu plus par les jeunes générations.

Concernant les actes gynécologiques (pose d’implant, de DIU et frottis), ils sont un peu plus souvent pratiqués par les jeunes, mais surtout beaucoup plus par les femmes (respectivement, 23 % vs. 10 %, 45 % vs. 30 %, 80 % vs. 34 %). On peut s'interroger si cette différence vient du fait que les patientes consultent plus facilement des praticiennes pour des problèmes gynécologiques ou que les praticiens sont moins enclins à les pratiquer. À l’inverse, les actes touchant les articulations (infiltration, ponction, injection intraarticulaire) sont pratiqués à la fois plus souvent par les praticiens les plus âgés et aussi, quel que soit leur âge, par les hommes (près de 4 fois plus souvent au total). Tous les autres actes, à l’exception de la dermatoscopie et des tests neuropsychologiques, sont significativement plus souvent pratiqués par les hommes et les médecins plus âgés. Par exemple, l’évacuation d’une thrombose hémorroïdaire externe est pratiquée par au moins deux fois plus d’hommes que de femmes dans toutes les tranches d’âge et presque deux fois plus chez les praticiens séniors que chez les jeunes.

Enfin, notons que les médecins participant à la formation (33 % des répondeurs) pratiquent tous les actes médicaux étudiés plus fréquemment que les autres, par exemple les sutures (62 % vs. 48 %), les incisions d’abcès (47 % vs. 30 %), la pose de DIU (27 % vs. 15 %), mais ils sont en moyenne plus âgés.

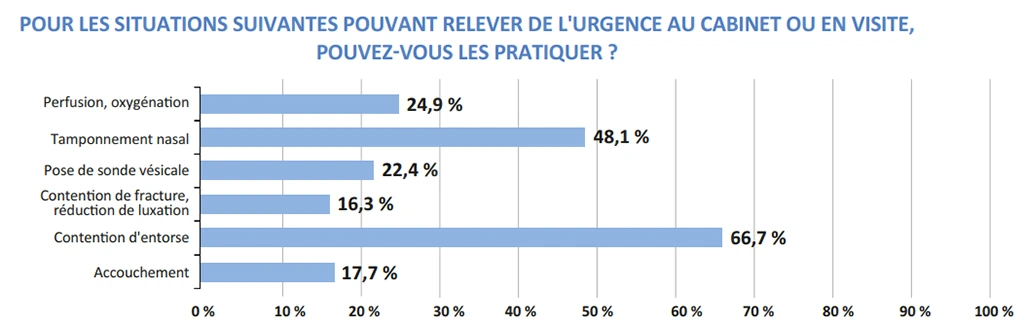

Actes d’urgence

Nous avons traité à part des actes médicaux qui relèvent habituellement plus de l’urgence ou de l’hospitalisation. Une proportion notable de médecins déclarent réaliser, quand le cas se présente, une contention d’entorse ou un tamponnement nasal. Pour tous ces actes, les hommes et les séniors sont deux fois plus nombreux à les pratiquer.

Les répondeurs qui déclarent suivre des patients en HAD pratiquent plus régulièrement ces actes, mais pas ceux déclarant suivre des patients en EHPAD ou des patients très malades ou dépendants à domicile.

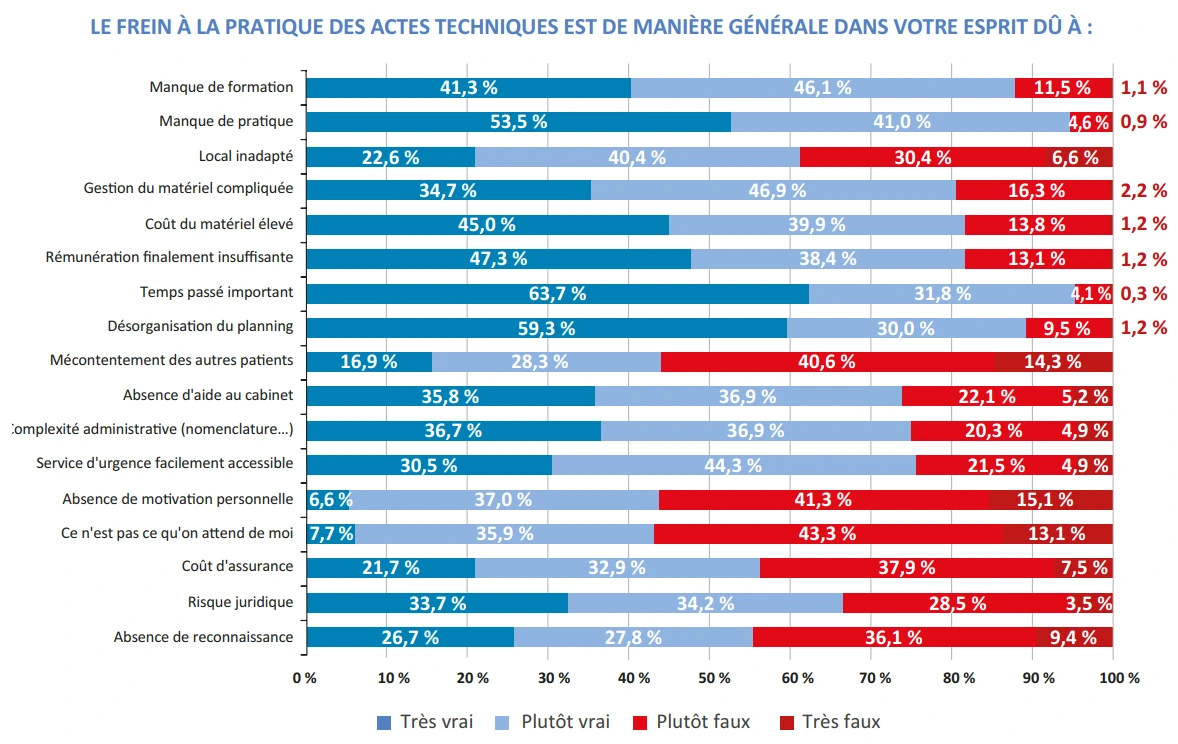

Les freins à la pratique

De nombreux freins à la pratique ont été identifiés : lorsque que nous les questionnons de manière générale, tous recueillent au moins la moitié d’avis favorables, toutefois certains sont plus consensuels. La question de la compétence (réelle ou ressentie ?) est majeure, le manque de formation et le manque de pratique étant largement cités. Mais les aspects pratiques sont loin d’être négligeables ;

dans ce domaine, le « temps passé important » et la « désorganisation du planning » viennent en tête, suivis par la gestion du matériel et « une rémunération finale insuffisante ». Les freins « sociaux » (motivation, reconnaissance, attentes, réactions, risques) suscitent des opinions plus partagées.

Lorsque l’on examine, acte par acte, les motifs invoqués, le manque de formation (52 %*) est la cause la plus citée. Les manques de pratique (23 %*), d’équipement (26 %*) et de emps (22 %*) sont globalement moins cités, avec une fréquence variable selon les actes. Lorsqu’un équipement est nécessaire (ECG, dermatoscope, spiromètre), son absence est la justification la plus fréquemment invoquée. Pour les actes de gynécologie, le manque de pratique est cité à égalité avec le manque de formation. Le manque de temps est invoqué prioritairement pour les sutures ou les tests neuropsychiques. La faiblesse de la rémunération n’est que minoritairement invoquée (9 %).

L’exercice solitaire et l’absence d’aide sont habituellement cités comme un frein à la pratique des actes, mais la sociologie des praticiens exerçant seuls est spécifique, puisqu’ils sont plus âgés et plus souvent des hommes. Au total, ces deux effets semblent se contrebalancer, car les praticiens seuls à leur cabinet, vus sur ce seul critère, n’ont pas des pratiques significativement différentes des autres.

Conclusion

Les résultats de notre enquête montrent que, pour les actes médicaux relevant le plus de l’urgence, les praticiens les plus jeunes les pratiquent moins et ce d’autant plus que ce sont surtout des praticiennes qui, quel que soit leur âge, sont nettement moins nombreuses à pratiquer des gestes techniques. Sauf réappropriation de ces gestes par la jeune génération, l’évolution démographique fait craindre une diminution inexorable de leur pratique, ce qui n’augure rien de bon pour l’engorgement des urgences ni pour la prise en charge à domicile des patients. En revanche, cette jeune génération féminine pratique plus souvent les gestes gynécologiques, ce qui peut amener à être plus optimiste sur le suivi gynécologique des patientes face à la pénurie de gynécologues médicaux dans une grande partie du pays.

Les freins principalement invoqués pour la réalisation des gestes sont le manque de formation ou de pratique.

Ces chiffres sont néanmoins à relativiser, car la population de répondeurs est probablement plus impliquée que la moyenne des médecins généralistes français, à en juger par la proportion déclarant participer aux gardes et au SAS.

Enfin sur le plan de l’interprétation, les réponses concernant les freins à la pratique doivent être regardées avec prudence. Si les raisons de compétence sont avancées en priorité (« formation » et « pratique »), elles n’expliquent pas pourquoi les anciennes générations pratiquent davantage ; Les nouvelles générations sont-elles moins bien formées ? ou moins sûres d’elles-mêmes ? L’absence d’équipement est invoquée chaque fois qu’un acte en demande un, mais pourquoi ne pas s’équiper si on se sent compétent pour le faire ? La question de la rémunération est beaucoup moins invoquée que celle du temps passé, mais n’est-ce pas en définitive la même chose pour un libéral rémunéré à l'acte ?

*Sur l’ensemble de tous les motifs invoqués pour ne pas pratiquer tous les actes, ce qui augmente le « poids » des actes les moins pratiqués dans ces chiffres.