Les fractures de fragilité sont une cause majeure de morbidité. Les fractures de hanche provoquent des douleurs intenses et une incapacité telle que la plupart des patients sont hospitalisés. Le rétablissement est lent et le plus souvent insuffisant, conduisant bon nombre de victimes à l’institutionnalisation définitive. Les fractures vertébrales, parfois très douloureuses, s’accompagnent elles aussi d’une morbi-mortalité qui devrait susciter une prise en charge efficace. Cependant, parmi les 340 000 Français qui font une fracture chaque année, 75 % d’entre eux n’ont eu ni dépistage ni traitement de l’ostéoporose1.

En préambule

Les coûts personnels et sociétaux élevés des fractures de fragilité osseuse sont un véritable défi pour le corps médical et les décideurs de santé publique et ce d’autant plus qu’une vaste majorité des patients qui en sont victimes ne sont pas traités. Plus de 57 % des femmes à haut risque de fracture de fragilité osseuse ostéoporotique ne reçoivent pas de traitement osseux spécifique. Dans l’année qui suit une telle fracture, moins de 20 % des patients sont traités pour prévenir le risque de fracture récurrente. Dans ce contexte qui amène réflexion, le rôle du médecin traitant est essentiel.

CE QUE NOUS FAISONS

Les fractures de fragilité osseuse ou fractures ostéoporotiques surviennent à la suite d’un traumatisme de bas niveau d’énergie. L’archétype du traumatisme à bas niveau d’énergie est la chute de sa hauteur. À l’exception du crâne, du rachis cervical, des trois premières vertèbres thoraciques, des fractures des mains et orteils, tous les os peuvent être touchés, mais les sites osseux les plus communément atteints sont le rachis, la hanche, l’avant-bras et l’humérus proximal. Toute fracture survenant donc en dehors d’un contexte traumatique violent, c’est-à-dire pour une énergie équivalente à celle d’une simple chute de sa hauteur, devrait faire évoquer le diagnostic de fragilité osseuse liée à l’ostéoporose (OP).

L’OP devrait donc être évoquée devant :

- La survenue d’une fracture non traumatique ;

- Des facteurs de risque clinique d’ostéoporose et de fractures (Tableau 1) ;

- Mais aussi, la découverte d’une ostéoporose densitométrique.

- Âge

- Sexe

- Faible indice de masse corporelle (< 18,5 kg/m2)

- Antécédent personnel de fracture survenue à l’âge adulte

- Antécédent parental de fracture de l’extrémité supérieure du fémur

- Tabagisme actif

- Consommation de trois unités ou plus d’alcool par jour

- Traitement par les glucocorticoïdes (≥ 5 mg/jour de prednisolone ou l’équivalent pour trois mois et plus)

- Polyarthrite rhumatoïde

- Toute cause d’immobilisation prolongée

- Maladies inflammatoires digestives

- Hypogonadisme féminin et masculin quelle qu’en soit la cause

- Infection par HIV

- Diabète de type 1 et 2

- Bronchopneumopathie chronique obstructive

- Transplantation d’organe

Tableau 1 : Facteurs de risque clinique de la fragilité osseuse ostéoporotique.

Une densité minérale osseuse (DMO) basse est l’un des déterminants principaux du risque de fracture par fragilité.

À titre indicatif, une diminution d’un écart-type de la DMO par rapport à la moyenne pour l’âge (Z-score) multiplie par deux le risque de fracture.

Le diagnostic d’ostéoporose ne doit pas être remis en cause quand la DMO est > –2,5 (seuil densitométrique de l’ostéoporose) si le contexte clinique, le site de la fracture, les antécédents sont évocateurs d’ostéoporose. Cette situation est d’ailleurs fréquente puisque plus de 50 % des fractures par fragilité osseuse surviennent chez des patients ayant une DMO dans des valeurs intermédiaires entre T-score < 1 (normal) et T-score < –2,5 (ostéoporose).

Le facteur de risque de fracture le plus important est l’antécédent personnel de fracture. De ce fait, devant toute fracture non traumatique, outre l’évaluation densitométrique par dual energy X-ray absorptiometry (DXA ; absorption biphotonique à rayons X), une évaluation biologique et radiologique est nécessaire pour distinguer l’ostéoporose des autres ostéopathies déminéralisantes et fragilisantes, qu’elles soient d’origine maligne ou bénigne.

La fracture vertébrale doit être « traquée »

La fracture vertébrale (FV) mérite une attention toute particulière ; elle est en effet très fréquente (estimation en 2010, Union européenne : 520 000, France : 70 000) mais souvent sous-estimée (2/3 des cas) par son caractère parfois paucisymptomatique. La FV est un facteur de risque majeur de présenter d’autres fractures vertébrales, mais aussi de fractures périphériques.

Même après ajustement pour l’âge et la DMO, la découverte d’une FV augmente le risque de nouvelle FV dès l’année qui suit sa survenue (un patient sur 5 refait une FV dans l’année), mais aussi pendant 15 ans. Tout patient non fracturé mais dont la densité osseuse est basse (T-score < –2) devrait bénéficier d’un dépistage de fracture vertébrale par radiographies : en cas de rachialgies, de perte de taille, de traitement pour cancer du sein par les anti-aromatases et en cas de traitement par les glucocorticoïdes. La découverte de la présence de deux FV et plus permet d’envisager la meilleure séquence thérapeutique des traitements pharmacologiques de l’ostéoporose sévère en faisant succéder à un traitement anabolique osseux un agent antirésorbeur.

La FV peut survenir après une chute, mais pas du tout exclusivement ; par conséquent sa présence témoigne véritablement d’une faillite globale de la solidité osseuse, reposant certes sur sa densité, mais aussi sur la qualité du matériau osseux qui n’est qu’imparfaitement mesuré par la DXA.

Quelles explorations avant de débuter un traitement ?

L’ambition est d’affirmer la nature ostéoporotique de la fracture et donc d’éliminer les autres causes de fragilité osseuse dont la prise en charge pourrait être significativement différente. Bien qu’il n’existe pas de consensus sur les examens initiaux à effectuer de façon systématique, les examens biologiques suivants permettent de dépister les causes de déminéralisation osseuse les plus fréquentes en dehors de l’ostéoporose.

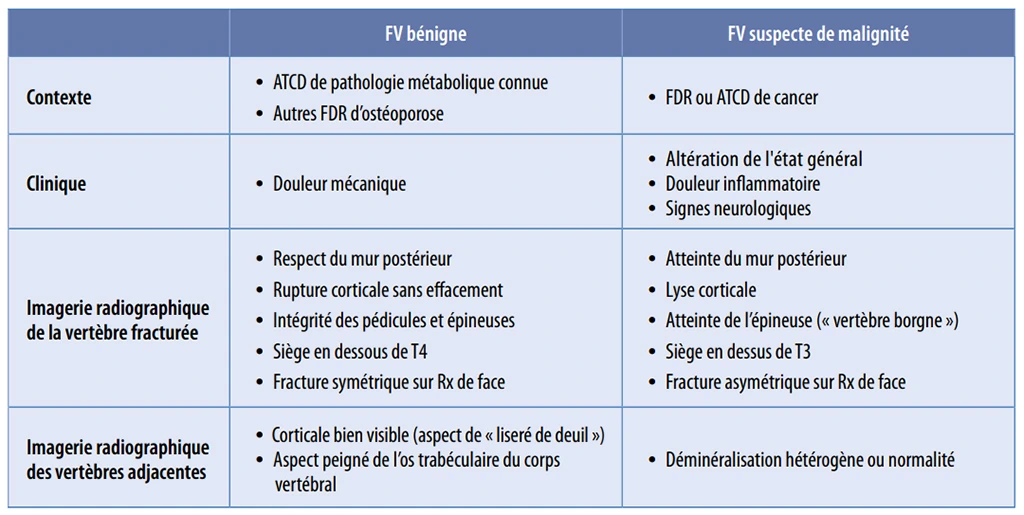

Tableau 2 : Fracture vertébrale (FV) maligne ou bénigne : comment les distinguer ?

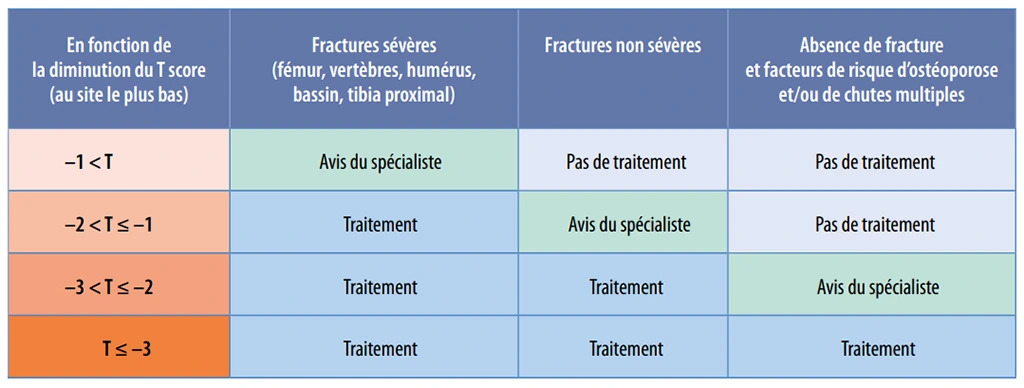

Tableau 3 : Indications thérapeutiques dans l’ostéoporose (d’après Briot2 et Bouvard3).

Calcémie, phosphatémie, créatininémie avec estimation de la clairance selon le MDRD ou le CKD-EPI ; 25 (OH) Vit.D 3 ; Hémogramme, CRP ; Électrophorèse des protéines sériques.

La recherche d’une cause d’ostéoporose secondaire, tout particulièrement chez l’homme, conduira dans un deuxième temps à rechercher en s’appuyant sur les données de l’examen clinique :

- Une cause endocrinienne,

- Hyperparathyroïdie (PTH),

- Hyperthyroïdie (TSH),

- Hypercorticisme (cortisolurie des 24h),

- Hémochromatose (coefficient de saturation de la transferrine),

- Une malabsorption intestinale (maladie coeliaque, antécédent de chirurgie bariatrique),

- Une mastocytose.

En cas d’ostéoporose, les radiographies standard mettent en évidence une déminéralisation homogène sans signe d’ostéolyse.

Le tableau 2 résume les principales caractéristiques associées à la nature bénigne ou maligne des FV. Aucun de ces signes n’est totalement spécifique et la réalisation d’un scanner et/ou d’une IRM permettra de confirmer l’éventuelle nature tumorale de la fracture.

Les indications thérapeutiques dans l’ostéoporose postménopausique et chez l’homme ont fait l’objet de recommandations effectuées en collaboration avec le Collège national des généralistes enseignants (CNGE)2,3. Les indications thérapeutiques ont été simplifiées (Tableau 3) et permettent au médecin omnipraticien d’être à l’initiative du début de la première séquence thérapeutique dans la plupart des cas.

Le traitement doit être choisi en fonction du risque futur de fracture vertébrale ou périphérique, de la sévérité de la fracture et de la profondeur de la déminéralisation osseuse. Le choix du traitement doit tenir compte également des comorbidités du patient, des effets extra-osseux bénéfiques ou indésirables, des contre-indications éventuelles et en partageant la décision avec le médecin.

Le tableau 4 résume quels pourraient être les rôles respectifs du médecin omnipraticien et ceux du médecin spécialiste de l’ostéoporose.

MÉDECIN OMNIPRATICIEN

- Connaître les circonstances devant conduire à la recherche de l’ostéoporose

- Mener les explorations nécessaires à l’exclusion des autres ostéopathies fragilisantes

- Prescription de la densitométrie osseuse

- Évaluation de la gravité de l’ostéoporose

- Initiation de la première séquence thérapeutique

RHUMATOLOGUE

- Évaluation du patient après la première séquence thérapeutique et/ou en cas d’échec de celle-ci

- Utilisation du FRAX et FRAX-plus

- Utilisation éventuellement du TBS (trabecular bone score)

- Utilisation des marqueurs de remodelage osseux

- Et les missions des omnipraticiens

Tableau 4 : Rôles respectifs du médecin et du rhumatologue dans la prise en charge d’une fracture de fragilité osseuse.

CE QUI CHANGE

La notion de fracture imminente

L’antécédent personnel de fracture est le facteur de risque le plus important de nouvelle fracture et ceci quel que soit le site fracturaire, y compris sur les sites non vertébraux.

Cependant, il convient de distinguer fracture récente et fracture plus ancienne car une fracture récente est associée à un risque plus élevé de fracture à court terme.

Globalement, chez les femmes ayant une fracture en périet post-ménopause, le risque de fracture ultérieure est multiplié par deux tous sites confondus4. Cependant, ce risque évolue avec le temps ; ainsi dans une étude prospective suédoise ayant pour objectif d’évaluer le risque fracturaire suivant une fracture de l’épaule, vertébrale ou de la hanche, près de 2000 hommes et femmes âgés de 60 à 80 ans ont été suivis pendant 5 ans. 407 fractures ont été identifiées dont 34 % (du total) sont survenues durant la première année, 22 % la deuxième année, 21 % la troisième année, 14 % la quatrième année et 9 % la cinquième année5.

Une autre étude ayant pour but d’analyser la variation du risque fracturaire au cours du temps montre que le risque relatif de récidive évolue de manière significative au cours du temps. Il est multiplié par 5,3 à un an, et toujours par près de 2 dans les 15 ans suivant a première fracture.

D’autres études se sont, quant à elles, intéressées à l’identification des facteurs de risque prédictifs de première fracture parmi 60 facteurs de risque potentiels évalués sur les 12 ou 24 mois précédant la fracture6. Les facteurs associés significativement à un risque de fracture imminente étaient les antécédents de chute, l’altération de l’état de santé, les comorbidités et les facteurs de risque de chute. Une autre étude avait pour but d’identifier les déterminants du risque à court terme de fracture chez les patientes ayant un antécédent récent de fracture vertébrale à faible traumatisme7 ; elle a confirmé que les refractures à court terme étaient associées aux antécédents de chute dans l’année précédant la fracture, à la sévérité de la fracture prévalente et à un faible indice de masse corporelle.

Le risque de fracture imminente est donc une réalité et justifie l’évaluation et la prise en charge thérapeutique des patients concernés dans les meilleurs délais pour les faire bénéficier de la meilleure fenêtre d’opportunité thérapeutique8.

Évaluer le risque de chute

La chute est un facteur déterminant dans la survenue des fractures, particulièrement chez les personnes âgées.

Chez les chuteurs, le risque de fracture pour un même état osseux est multiplié par deux ou trois. En 2005, la HAS a proposé des recommandations pour le dépistage des sujets à risque de chutes. Des questions et tests simples sont utilisables facilement à la consultation :

- Avez-vous chuté dans les 3 ou 6 derniers mois ?

- Avez-vous peur de chuter ?

- Mesures des temps d’appui monopodal et du Timed up and go. Le patient peut être considéré comme chuteur si les temps mesurés ci-dessus sont respectivement inférieurs à 5 s et supérieur à 14 s.

Il est également vivement conseillé de réévaluer les traitements parfois reconduits à la consultation, en s’inquiétant des traitements susceptibles de favoriser les chutes et en discutant leur sevrage. L’effet des chutes sur le risque de fracture a également été inclus dans l’outil de prédiction du risque absolu de fracture ostéoporotique majeure à 10 ans appelé FRAX-plus. Cet outil permet d’ajuster la robabilité de fracture en fonction du nombre de chutes survenues au cours de l’année écoulée (0, 1, 2 et 3 chutes ou plus).

CE QUE NOUS FERONS

La majorité des patients présentant une fracture de fragilité ne bénéficie pas des évaluations DXA et des soins appropriés pour leur éviter ou diminuer leur risque de fracture. Des programmes de coordination et de gestion de soins de l’ostéoporose en routine de prise en charge pour les femmes ménopausées et les hommes âgés qui ont subi une fracture de fragilité ont été mis en place. Ce type de structure appelé services de liaison pour fractures (FLS) existe déjà ; 25 sont installés en France. Les FLS ont pour but de lutter contre le sous-diagnostic et l’insuffisance de prise en charge thérapeutique des patients fracturés en procédant à une approche systématique d’identification des patients fracturés, d’évaluation du risque de nouvelles fractures et de la nécessité d’un traitement. La plupart des FLS sont mis en place dans des structures d’accueil de soins secondaires, mais des modèles en soins primaires ont été décrits. Le coordinateur dédié, souvent une infirmière, travaillant en étroite collaboration avec le patient, avec le médecin traitant ou de premier recours, avec le service d’orthopédie et de traumatologie, avec les gériatres et avec les rhumatologues impliqués dans l’OP, joue un rôle clé dans le développement optimal d’un FLS. La Fondation internationale de l’ostéoporose a lancé une campagne mondiale afin de promouvoir cette approche pour la prévention d’une seconde fracture. En France, des initiatives en région se mettent en place pour promouvoir le dépistage et l’homogénéisation de la prise en charge de l’ostéoporose et de ses complications fracturaires en impliquant les médecins généralistes et les agents paramédicaux via les maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP) et les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS).

Les avantages de ces structures FLS, guidées par un coordinateur pour assurer une prise en charge appropriée des patients à la suite d'une fracture, sont bien établis. Cette approche utilisée dans le système de soins à but non lucratif le plus important des États-Unis a été associée à une réduction de 40 % des fractures de hanche. D’autres études au Royaume-Uni rapportent que la mise en place des FLS a réduit les taux de mortalité à 30 jours et un an après la fracture de la hanche, entraîné une réduction significative du taux de la deuxième fracture et augmenté l’usage des traitements spécifiques de l’OP de 15 %9.

La lutte contre les idées reçues et l’amélioration de l’adhésion thérapeutique

La non observance du traitement médical de l’ostéoporose n’est pas un phénomène récent et surmonter cette mauvaise observance dans une maladie osseuse qui, avant la survenue de fracture, est asymptomatique, relève du défi. Dans de tels contextes, le niveau de menace perçue pour la santé ne motive pas le patient à adhérer au traitement. De plus ce risque de mauvaise adhésion augmente avec la durée du traitement.

Tenir compte des profils et des perceptions des patients, en passant plus de temps avec eux, est une stratégie éprouvée, car la prescription est un vrai moment pédagogique privilégié. L’amélioration de l’observance du traitement contre l’ostéoporose nécessite une communication efficace entre le patient et son médecin. Les croyances du patient en son traitement peuvent être améliorées en insistant fermement sur les bénéfices attendus comme la réduction du risque de fracture et l’amélioration de la qualité de vie. L’autre piste d’amélioration du défaut d’adhésion est l’identification des peurs et des croyances de chaque patient vis-à-vis de la maladie et de ses traitements. Les prescripteurs ont parfois leur part de responsabilité quand ils font état de leur doute quant à l’efficacité de ces traitements ou de leur danger. Cet article ne peut que souligner la nécessité d’une éducation des patients, de conseils et si possible d’un suivi de l’observance.

Conclusion

- CE QUE NOUS FAISONS

Un antécédent personnel de fracture est un facteur majeur de récidive fracturaire, mais le caractère récent d’une fracture est un facteur important de risque de nouvelle fracture. - CE QUI CHANGE

Les patients ayant eu une fracture ostéoporotique majeure récente et présentant un risque élevé de chutes sont à risque imminent de fracture. Ces patients doivent être identifiés et bénéficier d’une prise en charge adaptée incluant la prévention du risque de chutes. - CE QUE NOUS FERONS

Devant l’insuffisance et l’inhomogénéité de la prise en charge des patients ayant des fractures de fragilité osseuse, la mise en place des FLS semble être une solution efficace.

L’éducation thérapeutique et la décision thérapeutique partagée devraient être plus systématiquement proposées.

*Dr Éric Lespessailles / Rhumatologue

Président de la Commission Recherche & Enseignement du CHU Orléans

L'auteur déclare n’avoir aucun lien d’intérêt lié au contenu de cet article.

Références

- Cortet B, Chauvin P, Feron JM et coll. Fragility fractures in France: epidemiology, characteristics and quality of life (the EPIFRACT study). Arch Osteoporos. 2020; 15: 46.

- Briot K, Roux C, Thomas T et coll. 2018 update of French recommendations on the management of postmenopausal osteoporosis. Joint Bone Spine. 2018; 85: 519–30.

- Bouvard B, Briot K, Legrand E et coll. Recommandations françaises de la prise en charge et du traitement de l’ostéoporose masculine. Revue du Rhumatisme. 2021; 88: 173–82.

- Klotzbuecher CM, Ross PD, Landsman PB, Abbott TA, Berger M. Patients with prior fractures have an increased risk of future fractures: a summary of the literature and statistical synthesis. J Bone Miner Res. 2000; 15: 721–39.

- Johnell O, Kanis JA, Odén A et coll. Fracture risk following an osteoporotic fracture. Osteoporos Int. 2004; 15: 175–9.

- Bonafede M, Shi N, Barron R et coll. Predicting imminent risk for fracture in patients aged 50 or older with osteoporosis using US claims data. Arch Osteoporos. 2016; 11: 26.

- Deloumeau A, Moltó A, Roux C, Briot K. Determinants of short term fracture risk in patients with a recent history of low-trauma non-vertebral fracture. Bone. 2017; 105: 287–91.

- Roux C, Briot K. Imminent fracture risk. Osteoporos Int. 2017; 28: 1765–9.

- Hawley S, Leal J, Delmestri A et coll. Anti-osteoporosis medication prescriptions and incidence of subsequent fracture among primary hip fracture patients in England and Wales: an interrupted time-series analysis. J Bone Miner Res. 2016; 31: 2008–15