Les urgences proctologiques sont fréquentes et dans la majorité des cas accessibles au médecin généraliste tant sur le plan diagnostique que thérapeutique. L’interrogatoire est important car il permet de supposer un diagnostic qui sera confirmé par l’examen clinique obligatoire. Le traitement est à appliquer en fonction des recommandations en vigueur. La thrombose hémorroïdaire et la fissure anale sont les diagnostics les plus fréquents. L’abcès et les infections sexuellement transmissibles (IST) sont ensuite à éliminer en priorité. Les urgences vitales infectieuses et hémorragiques sont plus rares, mais doivent être rapidement diagnostiquées et prises en charge.

Le rôle du médecin généraliste dans la prise en charge des urgences proctologiques est primordial. Il est souvent en première ligne pour diagnostiquer et traiter ces patients. Et comme on ne trouve que ce que l’on cherche et l’on ne cherche que ce que l’on connaît, ces quelques pages qui suivent se veulent pragmatiques.

Car l’erreur classique est de se limiter au diagnostic de « crise hémorroïdaire » face à des proctalgies ou des rectorragies avec pour corolaire de prescrire un traitement médical sans éliminer un autre diagnostic. En cas d’erreur diagnostique, le risque peut être vital.

CE QUE NOUS FERONS

Du fait de sa place dans le parcours de soins, le médecin généraliste voit régulièrement dans sa consultation des patients venant pour motif proctologique. Un travail prospectif français de 2015 mené chez 1 061 patients et 57 praticiens a montré que la prévalence des symptômes anaux était de 15,6 % (mais dont seulement 85 % étaient exprimés spontanément). Le diagnostic proctologique est basé sur l’interrogatoire et l’examen clinique. Les examens complémentaires sont rarement nécessaires. L’examen clinique, en genu pectorale ou en décubitus latéral gauche, associe l’inspection de la marge anale avec un éclairage de qualité, le toucher anal puis rectal et l’anuscopie (spéculum anal jetable). Les deux premières étapes permettent de faire la plupart des diagnostics.

L’intérêt de l’examen proctologique en médecine générale a été démontré par Tournu et coll. puisqu’il était associé à un taux diagnostique 3,8 fois supérieur. Dans le cas contraire, le taux d’erreur diagnostique est réel et significatif puisque les mêmes symptômes peuvent être communs à des pathologies différentes : maladie hémorroïdaire, fissure anale, suppurations, infections sexuellement transmissibles (IST), maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI) et surtout cancer.

Ce travail, comme d’autres études menées auprès des médecins généralistes, a montré que la plupart des patients n’ont pas d’examen proctologique ou alors sans toucher anal. Ceci du fait de la crainte de faire mal, la gêne du patient, voire du médecin, du manque de temps ou de la peur de ne pas savoir établir un diagnostic. La formation en proctologie, jusqu’à très peu quasi inexistante, est en grande partie responsable de ce dernier point.

CE QUI CHANGE

La maquette de formation des jeunes médecins intègre à présent la proctologie. Elle permet d’acquérir un minimum de connaissances sous forme ludique puisque ce sont des vidéos accessibles en permanence sur le site de la SNFCP (https://www.snfcp.org/formations/proctopratique/). Le CREGG permet également, sous forme de courtes vidéos, d’obtenir des informations succinctes, récentes et fiables sur la pathologie proctologique (https://www.cregg.org/espace-patients/videos-proctologie/).

Les urgences proctologiques regroupent toutes les situations cliniques anorectales pour lesquelles une prise en charge rapide permettra de soulager le patient. Les principaux symptômes sont la douleur, les saignements et la tuméfaction anale. Ce sont des tableaux cliniques souvent anxiogènes pour le patient tout comme pour un médecin peu habitué à ce type de pathologie. Si certains diagnostics sont fréquents, il est primordial d’éliminer les urgences vitales que sont les infections nécrosantes des tissus mous et les hémorragies, ainsi que celles chirurgicales que sont les abcès.

Thrombose hémorroïdaire

La thrombose hémorroïdaire est très fréquente. Les hémorroïdes sont des structures vasculaires normales situées sous la peau de la marge anale (externes) et dans le canal anal (internes) qui peuvent se compliquer spontanément mais surtout lors d’une dyschésie, une grossesse et un accouchement.

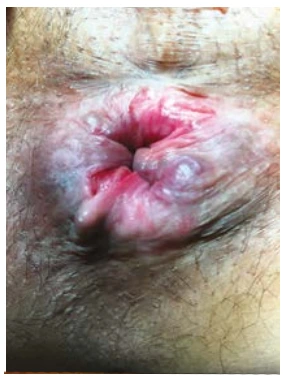

La thrombose hémorroïdaire externe (THE) se manifeste par une tuméfaction bleutée unique ou multiple de la marge anale, parfois accompagnée d’un oedème (Figure 1). La douleur débute brutalement, souvent par des picotements, pour devenir ensuite plus nette ; elle est permanente mais non insomniante. Un saignement minime peut l’accompagner en cas d’exulcération spontanée du caillot.

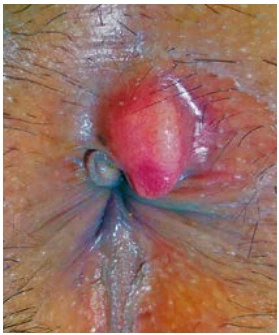

La thrombose hémorroïdaire interne (THI) extériorisée (souvent multiple et oedémateuse) est très douloureuse, non insomniante et souvent l’apanage de la parturiente (Figure 2). Elle est plus rarement non extériorisée avec des douleurs intracanalaires, une marge anale normale et au toucher anal la perception d’une tuméfaction canalaire en « grain de plomb ».

Figure 1 : Thrombose hémorroïdaire externe. (A) Aspect habituel. (B) Forme oedémateuse.

Fissure anale

La fissure anale est une plaie de l’anoderme provoquée par le passage d’une selle dure se pérennisant du fait d’une hypertonie sphinctérienne et de l’hypovascularisation locale. Elle est le plus souvent postérieure, parfois antérieure (parturiente) ; un autre siège doit faire rechercher un autre diagnostic (MICI, IST, cancer...). Elle a une forme de raquette avec le manche dirigé vers l’intérieur, un fond propre rosé ou blanc (sphincter anal interne), des bords nets ou relevés et un capuchon mariscal accompagné d’une papille hypertrophique lorsqu’elle est ancienne (plus de 6 semaines) (Figure 3).

Sa douleur est typiquement en 3 temps avec une brève sensation de coupure (« lame de rasoir » ou « verre pilé ») au passage de la selle suivi d’une courte accalmie puis une tension douloureuse due à la contraction sphinctérienne qui peut durer plusieurs heures.

Figure 2 : Prolapsus de thrombose hémorroïdaire interne.

Figure 3 : Fissure anale.

Abcès anopérinéal

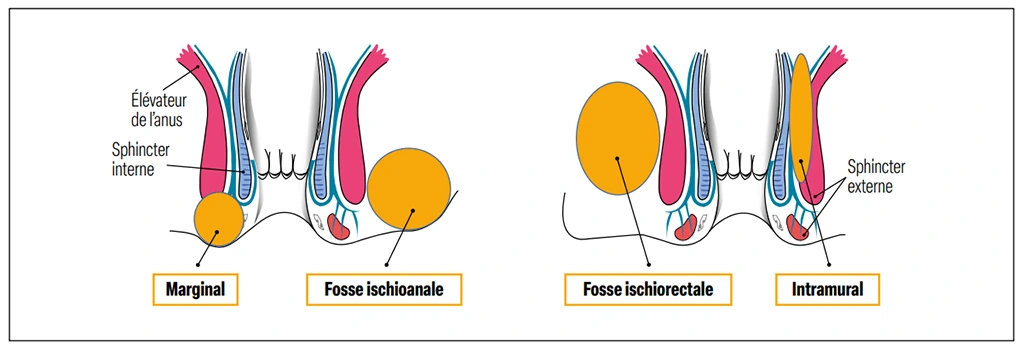

L’abcès anopérinéal est une collection de pus de la région anopérinéale. Elle est plus fréquente chez l’homme avec un pic entre 20 et 40 ans. Le point de départ est le plus souvent une infection d’une glande sous muqueuse de Herman et Desfosses située au niveau de la ligne pectinée. Il s’ensuit une suppuration qui va se collecter (via une fistule le plus souvent) entre le sphincter interne et externe (intersphinctérienne ou intramurale), traverser le plan sphinctérien et se diriger sur les côtés (fosse ischioanale ou ischiorectale) ou le bas (marginale) (Figure 4). Plus rarement, il complique une fissure anale, une maladie de Crohn ou une IST.

La douleur est à début brutal, permanente, progressivement croissante et insomniante. En fonction de la localisation, l’examen clinique peut être normal avec, au toucher anal (rarement possible), une voussure canalaire très douloureuse, ou sur la marge anale ou plus à distance, trouver une tuméfaction rouge, chaude et luisante ou enfin une simple induration de l’une des fesses (Figure 5).

Le diagnostic et la bonne prise en charge de cet abcès sont importants pour éviter une évolution (souvent mortelle) vers une fasciite nécrosante périnéale, la gangrène de Fournier.

Figure 4 : Localisations des abcès anopérinéaux.

Elle survient souvent dans un contexte d’infection anopérinéale ou uro-gynécologique ou à la suite d’une chirurgie de cette région anatomique. Les douleurs sont alors intenses avec un syndrome septique rapidement sévère.

Figure 5 : Abcès de la marge anale.

Figure 6 : Sinus pilonidal (abcès du sillon interfessier).

Il faut savoir reconnaître les premiers signes locaux avec un oedème érythémateux avant que n’apparaissent des zones de nécrose sous forme de plages rapidement extensives ecchymotiques, bulleuses, hémorragiques d’où suintent des écoulements purulents nauséabonds. Une crépitation neigeuse est inconstamment trouvée à la palpation. C’est une urgence médico-chirurgicale.

Sinus pilonidal

Le sinus pilonidal peut aussi se manifester sous forme d’un abcès, mais du sillon interfessier ou à proximité (Figure 6). Les fossettes sur le sillon avec ses débris pilaires doivent faire évoquer ce diagnostic.

Fécalome

Le fécalome est une cause classique de proctalgies du sujet âgé ou alité sous morphiniques. Un ténesme, une constipation récente ou aggravée voire une incontinence (par « débordement ») doivent le faire évoquer et rechercher par un simple toucher rectal.

Proctalgie fugace

La proctalgie fugace est une cause de douleur anorectale aiguë touchant 4 % à 14 % de la population générale et de cause inconnue. Elle se manifeste par une douleur brutale le plus souvent nocturne à type de spasme pendant quelques secondes à quelques heures.

Infections sexuellement transmissibles

Les IST sont de plus en plus fréquentes et se manifestent par des proctalgies aiguës, un ténesme et des écoulements glairosanglants. Il faut savoir évoquer le diagnostic face à un terrain à risque sur le plan sexuel et lorsqu’une autre cause n’est pas évidente. Il faut rechercher par des prélèvements appropriés puis traiter une chlamydiose, une gonococcie, une syphilis et/ou une infection herpétique (Figure 7).

Saignements anorectaux

Les saignements anorectaux sont le plus souvent dus aux hémorroïdes ou à une fissure anale, mais il faut toujours évoquer d’autres diagnostics et en premier lieu un cancer de l’anus ou un cancer colorectal (coloscopie dès 45 ans ou avant en fonction des facteurs de risques).

Figure 7 : Herpès.

Figure 8 : Prolapsus rectal.

Lorsqu’ils sont abondants, il faut penser à l’ulcération thermométrique du sujet âgé (surtout en cas de prise d’anticoagulant ou antiagrégant) et à la chute d’escarre dans les 3 semaines qui suivent un geste instrumental ou une chirurgie proctologique. Les signes de gravité à rechercher sont le malaise par hypovolémie et les douleurs abdominales du fait de la mise en tension du rectosigmoïde par une grande quantité de sang.

Autres diagnostics plus rares

Le prolapsus rectal extériorisé irréductible (Figure 8) qui peut se compliquer d’une nécrose ischémique à réintégrer manuellement par pression douce, sous sédation si besoin, et le corps étranger intrarectal (jeux sexuels le plus souvent) nécessitant d’orienter le patient au proctologue pour procéder à son extraction, le plus souvent sous sédation.

CE QUE NOUS FERONS

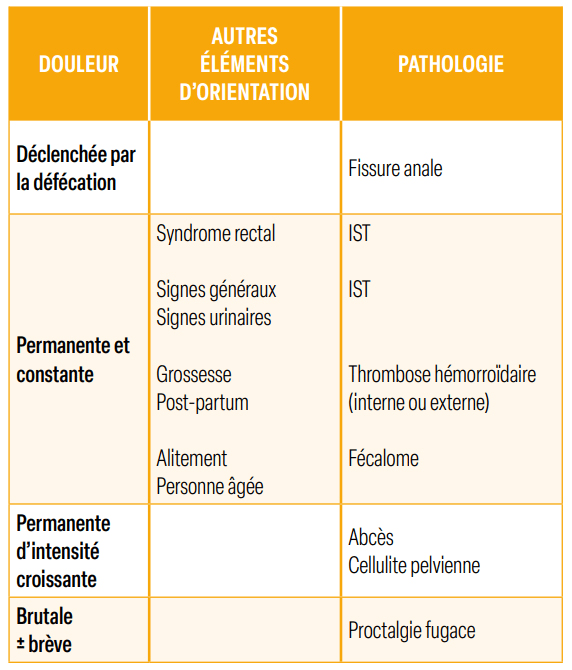

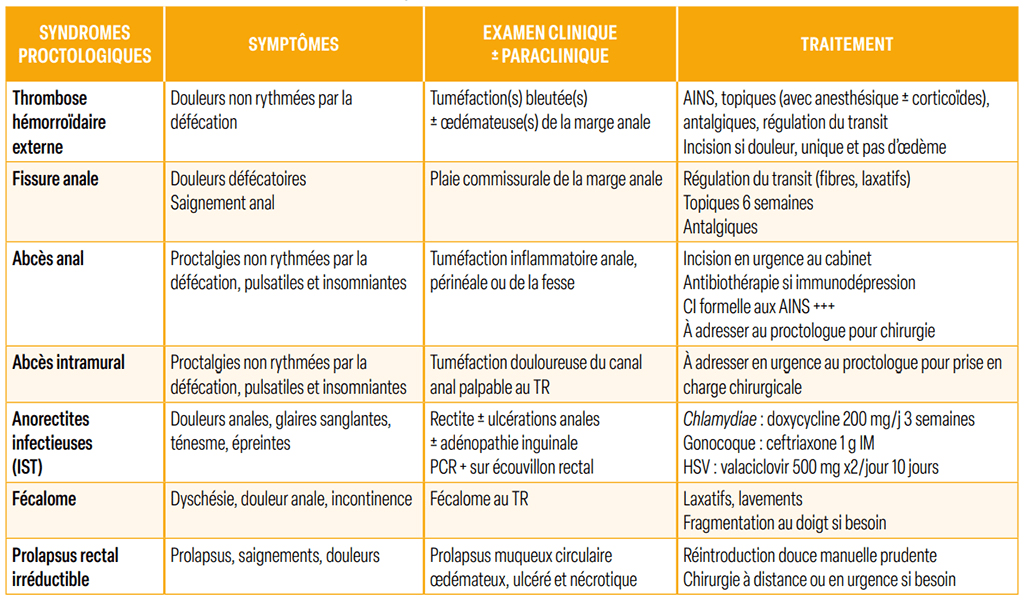

En cas de symptômes proctologiques, il faut savoir quoi rechercher pour proposer un traitement ou orienter le patient vers un proctologue. L’interrogatoire est la phase clé du diagnostic qui doit impérativement être confirmé par l’examen clinique. Le traitement ensuite n’est qu’une recette qui peut évoluer en fonction des recommandations. Les tableaux 1 et 2 reprennent les éléments qui feront suspecter puis confirmer les principaux diagnostics pour proposer un traitement. L’examen clinique, une fois son importance expliquée au patient, doit être réalisé dans des bonnes conditions d’éclairage.

Tableau 1 : Éléments d’orientation de l’interrogatoire pour des proctalgies.

En cas de THE, le traitement médical associant régulateurs du transit (si besoin), antalgiques, AINS (si pas de contre-indication) et topiques a pour but de soulager le patient rapidement, la tuméfaction nécessitant souvent plusieurs semaines pourdisparaître, laissant parfois un repli de peau séquellaire (marisque). Un geste d’excision peut être proposé en cas de THE unique, douloureuse et sans oedème (https://www.cregg.org/commissions/proctologie/techniques-en-video/excision-sousanesthesie-locale-dune-thrombose-hemorroidaire-externe/).

En cas de THI le traitement médical est à proposer en première intention et en cas d’échec, très rare, une hémorroïdectomie pourra être nécessaire (prolapsus étranglé).

En cas de fissure anale, le traitement médical associant régulateurs du transit (au moins 6 mois), antalgiques, AINS (si pas de contre-indication) et topiques (6 semaines) fonctionne dans 50 % à 80 % des cas. En cas d’hypertonie, un topique spécifique à base de dérivés nitrés ou d’inhibiteurs calciques (mieux tolérés et remboursés) peut être prescrit d’emblée.

En cas d’échec sur une fissure hyperalgique ou si elle est surinfectée, le traitement sera chirurgical. La récidive est fréquente en cas de réapparition de la constipation chronique,voire de diarrhée chronique.

En cas d’abcès, il faudra orienter en urgence le patient vers un proctologue pour une mise à plat. Les AINS sont une contreindication (erreur médicale) et les antibiotiques une non-indication.

La gangrène de Fournier est une urgence médico-chirurgicale à connaître et ne pas laisser passer.

Le fécalome, facile de diagnostic, se contrôle par lavement évacuateurs et laxatifs (de type macrogol), à poursuivre au long cours pour prévenir sa récidive en fonction du terrain.

La proctalgie fugace doit être connue pour rassurer le patient (disparition spontanée) et lui donner quelques conseils pour raccourcir la durée des douleurs : massage du périnée, suppositoire ou défécation. En cas d’échec, il faut orienter le patient vers le proctologue.

Les IST sont à traiter en fonction des recommandations actuelles.

Les rectorragies sont à évaluer en fonction de leur cause présumée et leur retentissement pour adresser le patient en urgence, tout comme le prolapsus rectal extériorisé irréductible et le corps étranger.

Tableau 2 : Principaux éléments d’orientation et de prise en charge.

Conclusion

Le médecin généraliste est en première ligne dans le parcours de soin pour les urgences proctologiques (hormis le cas où le patient va aux urgences). Son rôle est majeur pour le diagnostic et la prise en charge thérapeutique. Les causes les plus fréquentes sont la thrombose hémorroïdaire et la fissure anale. Il faut toujours rechercher d’autres causes fréquentes comme l’abcès (urgence chirurgicale), les IST, le fécalome et la proctalgie fugace. Il faut éliminer une urgence vitale infectieuse (gangrène de Fournier) et hémorragique. L’interrogatoire orienté permet de rechercher un diagnostic à confirmer par l’examen clinique indispensable. Le traitement est le plus souvent accessible à tout médecin généraliste. En cas de doute, il faut systématiquement référer le patient à un proctologue.

Dr Thierry Higuero / Clinique Kantys Centre, Nice.

L’auteur déclare ne pas avoir de lien d’intérêt.

Références

- Tournu G et coll. Prevalence of anal symptoms in general practice : a prospective study. BMC Family Practice (2017) 18:78.

- Higuero T. Douleurs anales aiguës : prise en charge thérapeutique. Hépato-Gastro et Oncologie Digestive 2023 ; 30 : 791-795.

- Senéjoux A. Douleurs anales aiguës : approche diagnostique. Hépato-Gastro et Oncologie Digestive 2023 ; 30 : 783-789.

- Spindler L et coll. Les urgences proctologiques : jusqu’au bout du doigt. Hépato-Gastro et Oncologie Digestive 2018 ; 25 : 67-82.

- Spindler L et coll. Erreurs à ne pas commettre en proctologie. Hépato-Gastro et Oncologie Digestive 2019 ; 26 : 54-66.

- Higuero T. Proctologie infectieuse : infections sexuellement transmissibles, maladies d’importation et infections opportunistes. POST’U 2024 (https://www.fmcgastro.org/texte-postu/postu-2024/proctologie-infectieuse-infections-sexuellement-transmissibles-maladies-dimportation-et-infectionsopportunistes/).